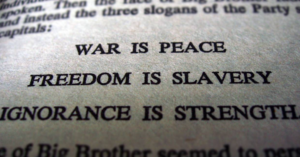

C’è un ragazzo che non è più un ragazzo e che sa che il passato non finisce mai. Cerca risposte, cerca soluzioni, o conferme o smentite. Di fatto, cerca. Quello che alla fine troverà non è un termine ma un nuovo inizio. Giancarlo Marinelli ha portato sul palco del ridotto del Comunale la storia di Marino e Almo. Il primo un fascista, il secondo un comunista. Niente di didascalico, solo una foto neanche tanto sbiadita di un’Italia lacerata. Ma soprattutto, i due, sono i nonni dell’attore, che nel racconto diventano due fratelli. Marinelli non è nuovo all’autobiografia. Nella sua regia dell’Histoire Du Soldat, si metteva sul palco bambino, nella sua stanza ideale, ammaliato da una realtà trasfigurata, come a dire al pubblico che il teatro, la finzione, è là fuori, tutt’intorno a noi, ma il bambino non lo sa, e nessuno glielo dica per carità, che per lui il mondo rimanga bello come lo vede. Spesso, anche nelle altrimenti banali presentazioni di una stagione teatrale, è capitato che Marinelli partisse sempre da se stesso nello spiegare cause e motivi delle scelte artistiche, come a dire che tutto è autoriale, che la firma in calce c’è sempre. Ma è la qualità, il valore, che crea lo scarto dall’autoreferenzialità. Il personale non è un fine ma un mezzo. E il teatro, non già la teatralità, si erge a identità superiore, a concetto stesso di dialogo in e per una comunità. La storia di Marino e Almo, raccontata in “Per questo mi chiamo Lorenzo”, in scena lo scorso lunedì, è la storia di una famiglia, ma è anche la storia di un paese, e diventa la storia di noi tutti. Così il teatro di Marinelli è teatro per tutti, dell’arte, della tradizione e del dramma, metafora della convivenza coatta e che ha la forza ancestrale di sublimare bene e male. Ci spiega che l’arte fa accettare tutto, rende ogni cosa declinabile, misurabile, soggetto emotivo. Il protagonista è lui, sul palco, nel racconto, fuori dal racconto. E questo ragazzo che non è più un ragazzo è un essere teatrale, una rappresentazione di significanti, un demiurgo ferito. Perché, come diceva Cioran, “È semplice chiacchiera ogni conversazione con chi non ha sofferto” e in questo spettacolo la sofferenza è ovunque. Nel ricordo, nei fatti, nella follia della guerra, nei crimini fascisti, nella deriva più assoluta ipotizzabile: l’odio omicida in famiglia. Solo l’arte permette una riconciliazione. Quel Lorenzo da cui il figlio di Marinelli prende il nome è esistito davvero ma è romanzo, è simbolo, è letteratura. La creazione stinge ogni delirio e lo incanala nel sentiero assolato della conoscenza. Lorenzo, il figlio, è collante famigliare ed è giusto rimanga dietro lo schermo durante lo spettacolo, ma ben visibile, mente gioca o scarabocchia una pagina, come il bambino dell’Histoire, innocente testimone di speranza. Giancarlo Marinelli ci dice che un amore più alto porta pace ovunque. Come chiamarlo e che cosa sia, non importa poi tanto. Ma quell’amore, quella chiusura del cerchio, quel tornare a se stessi sempre, è il motore immobile della nostra stanca esistenza. In mezzo, guerre, l’orrore assoluto dell’olocausto, fratelli e sorelle divisi, troppi corpi seppelliti. Per un’ora e mezza, il quasi monologo (con lui c’è infatti Giulia Pellicciari, lettrice raffinata) scava dentro un rimorso che non sappiamo di avere, quello di non vivere seguendo un significato morale. Non l’assoluto kantiano, ma un umanissima pietas che dia senso al nostro essere gettati qui, insieme. Solo l’arte può sublimare quell’indicibile incubo che stuprò la dignità dell’uomo in quegli anni. Solo il teatro può vestire le parole con gli abiti di una sorta di orazione civile, commossa e maledettamente privata.

Un grande sole tra le architetture di Danza in Rete Festival

Danza in Rete Festival, l’evento diffuso promosso dalla Fondazione Teatro Comunale di Vicenza e dalla Fondazione Teatro Civico di Schio, continua