“La sera del 13 aprile arrivarono quasi senza farsi sentire. Lunghe colonne di camion scesero da nord silenziose come un fiume lungo strade alberate, costeggiando bianche ville deserte ignorate nella notte, aprendosi un varco tra le lucciole”. Così Parise descrive l’arrivo del comando statunitense nella nostra città. Con le stesse parole inizia il reading teatrale “Gli americani a Vicenza” di Antonio Stefani, con regia di Giovanna Cordova, ispirato all’omonimo romanzo. Uno spettacolo inedito, brillante, ritmato che da nuova vita al racconto letterario. Si tratta di una delle prime iniziative, promosse dal Teatro Comunale di Vicenza, per condividere e far conoscere la cultura della nostra città, non solo ai locali, ma soprattutto agli americani che vivono qui. Ormai dal 1955 la loro storia è anche la nostra. Eppure in tutti questi anni non è mai avvenuta una vera commistione tra popoli e il modo più sincero, forse l’unico, per comunicare con una città nella città, chiusa e presidiata, ora sempre più, sembra essere solo l’arte. Come mai ad oggi progetti simili, che esprimono concreto interesse per le relazioni tra gli americani e la città, sono così fondamentali? Non sono bastati i quasi 70 anni dell’ex S.E.TA.F. (Southern European Task Force), il comando statunitense presente in Italia, a costruire un rapporto armonioso con gli abitanti del luogo? La risposta a questi interrogativi è tutt’altro che univoca. Anzi, solleva un nugolo di altre domande: in primis, perché ci sono gli americani a Vicenza? Come sono mutati i loro scopi, il rapporto con gli italiani, gli effetti della loro presenza nel tempo?

La vicenda delle due basi, Ederle e Del Din, è davvero recente e non è facile compiere un’analisi storica oggettiva su una delle questioni più controverse mai vissute dalla nostra città. Non per risvegliare contrasti passati, né con intento meramente cronachistico, bensì spinta dalla curiosità ho voluto ripercorrere una storia tutt’altro che remota, non molto nota soprattutto tra i miei giovani coetanei, che vede Vicenza come il centro di attuazione di interessi internazionali, con forti ripercussioni sugli equilibri locali. Lasciato da parte ogni fervore filoatlantico piuttosto che antiamericano, trovo di grande interesse questo frammento del nostro passato specialmente per la lezione che la cittadinanza potrebbe trarne; ammettendo che la Storia sia, se non magistra, almeno consigliera di vita.

Innanzitutto, perché l’Italia? Nel 1955, in piena guerra fredda, la nostra penisola era un luogo strategico agli occhi della Nato sia per la posizione geografica, vicina al fronte orientale, sia perché accoglieva il più forte partito comunista occidentale. La presenza militare americana in un tale luogo era fondamentale per

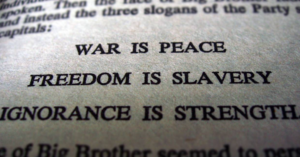

contrastare il nemico blocco sovietico. Già alla costruzione della prima base il governo italiano aveva voluto evitare un dibattito sull’argomento. Che fosse per timidezza o autoritarismo dello Stato, le posizioni intermedie non ebbero spazio per discutere sull’arrivo dell’alleato americano e venivano schiacciate dalle due voci estreme: favorevoli o contrari. Il comando della SETAF arrivò dunque a Vicenza tra l’appoggio della maggioranza politica democristiana e il forte dissenso del Partito Comunista che additava i soldati americani come “truppe di occupazione” e ricordava gli innumerevoli danni causati durante la seconda guerra mondiale (Vicenza venne bombardata 53 volte dagli alleati). Ma Parise racconta anche di un’atmosfera di curiosità, che aleggiava attorno agli americani e alle novità che portavano, come venissero da un altro pianeta.

In un primo momento, per limitare l’anti-americanismo e favorire un insediamento indisturbato delle truppe, venne perseguita una particolare linea di condotta secondo la politica people to people. Costruire forti relazioni comunitarie presso i locali sembrava essenziale per la SETAF, per la riuscita della missione militare. Questa lodevole politica di apertura si concretizzò in numerose iniziative socio-culturali, eventi sportivi, spettacoli teatrali e musicali, giornate in cui la caserma era aperta ai cittadini, festeggiamenti collettivi per il 4 luglio. Si trattava di un programma volto a manifestare sentimenti di sincera amicizia, così da presentare gli USA come buoni vicini, alleati, defenders of peace. L’interesse degli americani per la città e la cultura italiana si manifestò in diverse occasioni: vi sono foto d’epoca di visite ai monumenti e molti articoli del Setaf Dispatch (il giornale delle forze armate statunitensi in Italia) dedicati al patrimonio artistico e naturale del vicentino. Gli americani scelsero un approccio aperto anche riguardo gli aspetti militari, per quanto possibile. Invitarono la stampa “non comunista” ad assistere alle prime esercitazioni con i missili nucleari, suscitando un acceso dibattito sulla presenza di tali armamenti. A queste preoccupazioni, un generale della SETAF, rispose ribadendo che era tutto funzionale all’obiettivo: a peaceful world. Un chiaro invito a non curarsi della presenza, insindacabile, delle testate atomiche, acquattate in gallerie sotterranee dei Berici. Nei primi venticinque anni i rapporti con la popolazione e l’amministrazione cittadina erano distesi e cordiali, ma iniziarono a farsi più prudenti negli anni ‘80, anche a seguito del rapimento di un generale della SETAF da parte delle Brigate Rosse.

Dopo il 1989 focus dell’azione militare statunitense si spostò verso il Medio Oriente, nei Balcani con la Guerra del Kosovo e in Afghanistan. In questo teatro sanguinoso di paura e lotta al terrorismo anti-occidentale, le sedi in Italia diventarono sempre più fortini ben vigilati, con meno soldati, e dalle macchine americane scomparve la particolare targa col leone di San Marco. Una novità radicale, che segnò profondamente non tanto la scacchiera internazionale, ma la nostra realtà cittadina, venne annunciata nel giugno 2003: “la SETAF vuole Dal Molin”, scrive il Giornale di Vicenza. Quello che venne presentato come un ampliamento della caserma Ederle era in realtà un raddoppio, una nuova base di 58 ettari sulla zona dell’ex aereoporto Dal Molin. La decisione di costruirla fu un accordo tra governi alleati, sovranazionale, di politica estera, i cui fautori furono, rispettivamente, il presidente del consiglio Berlusconi (2001-1006) e Bush (2001-2009). La popolazione locale non venne consultata né considerata. Come se non bastasse questa riprovevole politica verticistica, “nessun ministro o leader della maggioranza si è preso la briga di andare a Vicenza, di rendersi conto della situazione prima o di spiegare le ragioni del governo ai vicentini poi”. Le modalità furono dunque simili al 1955, in quanto il provvedimento era calato dall’alto, tuttavia nel primi anni duemila il contesto politico-sociale era mutato, l’Italia non era più in guerra e una nuova sensibilità portò una reazione differente. I lavori per la seconda base iniziarono, ma non nel silenzio. Si assistette infatti a una grande mobilitazione di persone favorevoli, dubbiose e contrarie, tanto che i numerosi movimenti per il No Dal Molin meriterebbero un’analisi a sè.

Ben disposto ad accogliere la nuova base era il mondo economico, che intravedeva un’opportunità imperdibile per le industrie del vicentino. Tutto ciò fu manifesto di una viva volontà di partecipare alle decisioni sulla vita collettiva, un diritto di ogni cittadino. Il dibattito venne tenuto vivo dal neoeletto sindaco Variati (nel suo secondo mandato, 2008-2018), alla ricerca di un compromesso, nonostante lo scarso e quasi ostile contributo di Stato e Regione. Come ben sappiamo, l’ampliamento della Ederle si fece, concludendosi nel 2013. A prescindere dalle possibili prese di posizione, nella questione Dal Molin vi sono state una grave carenza di informazione, una mancanza di coinvolgimento, mediazione e trasparenza che non hanno contribuito a migliorare le relazioni tra locali e americani e hanno danneggiato il fragile rapporto di fiducia con la pubblica amministrazione. Con Dal Molin si è persa l’occasione di ascoltare la pluralità dei cittadini e di attuare lo strumento principe della democrazia: il compromesso. Oggi il legame con gli americani è limitato alla comune convivenza. Non vi sono più il forte entusiasmo né la profonda ostilità che avevano caratterizzato i primi decenni della SETAF. Siamo giunti all’accettazione reciproca, o forse siamo solo nella posizione di non pestarci i piedi a vicenda. Chissà se fosse questo l’obiettivo dell’ormai estinto programma people to people, ma finché in questo pseudo equilibrio relazionale trovano spazio spettacoli teatrali in lingua inglese e italiana insieme, magari anche su Parise, possiamo ancora sopravvivere.