Anche a voi avranno chiesto se sia mito o realtà la faccenda dei “vicentini magna gatti”. Dopo Palladio, il baccalà, Roberto Baggio e Paolo Rossi, siamo famosi per mangiare i gatti, c’è poco da fare. Ma da dove viene questa nomea e quanto c’è di vero? Ieri, 8 agosto, era la giornata mondiale del gatto e quindi ci pare giusto un commento tutto vicentino sull’evento.

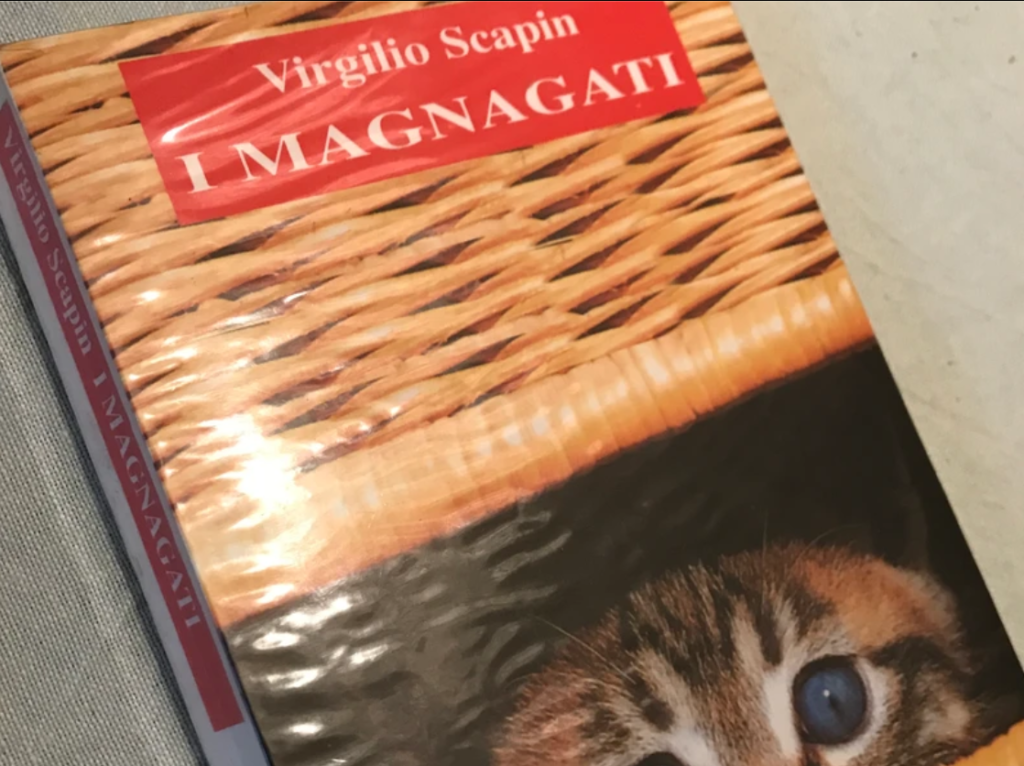

Il termine magna gatti è presente in una filastrocca nella Raccolta di proverbi veneti pubblicata a Venezia nel 1879: «Veneziani gran signori; Padovani gran dotori; Vicentini magna gati; Veronesi tutti mati; Udinesi, castellani, col cognome de furlani; Trevisani pan e tripe; Rovigoti, baco e pipe; i Cremaschi, fa cogioni; i Bressan, tagiacantoni; ghe n’è anca de più tristi: bergamaschi brusacristi; e Belun? Poreo Belun, te sé proprio de nisun». Ma il testo fondamentale è “I Magnagati” di Virgilio Scapin , in cui il mai troppo ricordato scrittore e libraio (e attore) raccoglie una serie di leggende locali. Si inizia con una storia degli inizi del 1400, quando Vicenza venne invasa dai topi e i veneziani prestarono alcune centinaia di gatti che però non sarebbero più tornati in laguna. Stessa storia ricapitò nel settecento, con i gatti arrivati da Venezia addirittura in barca ma che poi inspiegabilmente sparivano una volta qui. Fame atavica o dicerie? Sul discorso fame si può certamente provare che durante i durissimi anni di guerra, di sicuro si mangiava di tutto. E come stupirsene? Il gatto poi, è sicuramente una carne saporita e simile a quella del coniglio. Ma prima che gli animalisti ci ammazzino proseguiamo oltre.

C’è un elemento in più nella costruzione letteraria di Scapin: racconta lo scrittore che i gatti erano proliferati a Vicenza a causa della passione dei suoi abitanti per il baccalà, il cui profumo invadeva la città e solleticava gli appetiti anche dei felini. I quali, calmati i morsi della fame, avevano tempo e voglia di riprodursi. Un’altra ipotesi molto interessante sull’origine del detto è stata avanzata da Emilio Garon, sul Giornale di Vicenza. Garon ha elaborato una teoria di origine fonetica basata sulle parlate locali: la frase “hai mangiato” in dialetto veneziano si pronunciava “ti ga magnà”, in padovano “gheto magnà”, mentre nel dialetto antico vicentino era “gatu magnà”. Questa pronuncia potrebbe aver dato origine al soprannome dispregiativo “magnagatu” o “magnagati” dato ai vicentini dai rivali veneti. I veneziani, infatti, avevano l’usanza di affibbiare soprannomi con la desinenza “magna”—come “magnagiasso”, “magnamaroni”, “magnacarta”, “magnamocoli” e il volgarissimo “magnamerda”.

L’unico collegamento storico lo troviamo nel 1509. Padova venne attaccata dalle truppe della Lega di Cambrai allestita contro la Serenissima Repubblica. Tra gli aggressori c’erano anche soldati berici. E sarebbe a loro che i padovani mostrarono in segno di scherno dall’alto delle mura una gatta appesa a una lancia: lo sfottò era riferito alla macchina da guerra conosciuta come “il gatto” e utilizzata anche dalle truppe imperiali. L’invito è a sfondo sessuale: venite a prendere, nel senso di “possedere”, la gatta. Se siete capaci.

Sta di fatto che nel 1943 venne emanato un decreto salva-gatti firmato da tutti i prefetti della penisola su disposizione del ministero degli Interni preoccupato dall’aumento di topi e dal scarso cibo presente nel territorio: «È vietata l’uccisione dei gatti per la utilizzazione delle carni, dei grassi e delle pelli. I contravventori incorreranno nelle penalità comminate dall’articolo 650 del Codice Penale». E insomma, la realtà e la leggenda si intrecciano e alla fine una soluzione definitiva all’enigma non c’è. Per morale, etica e banale abitudine, l’idea ci fa ribrezzo. Ma ci sono culture in cui si mangia ben di peggio e più di qualcuno è convinto che tra poco mangeremo insetti come fossero patatine gourmet. Nel frattempo accarezzate il vostro micio e non pensateci.