Non andartene docile in quella buona notte,

i vecchi dovrebbero bruciare e delirare al serrarsi del giorno;

infuria, infuria, contro il morire della luce.

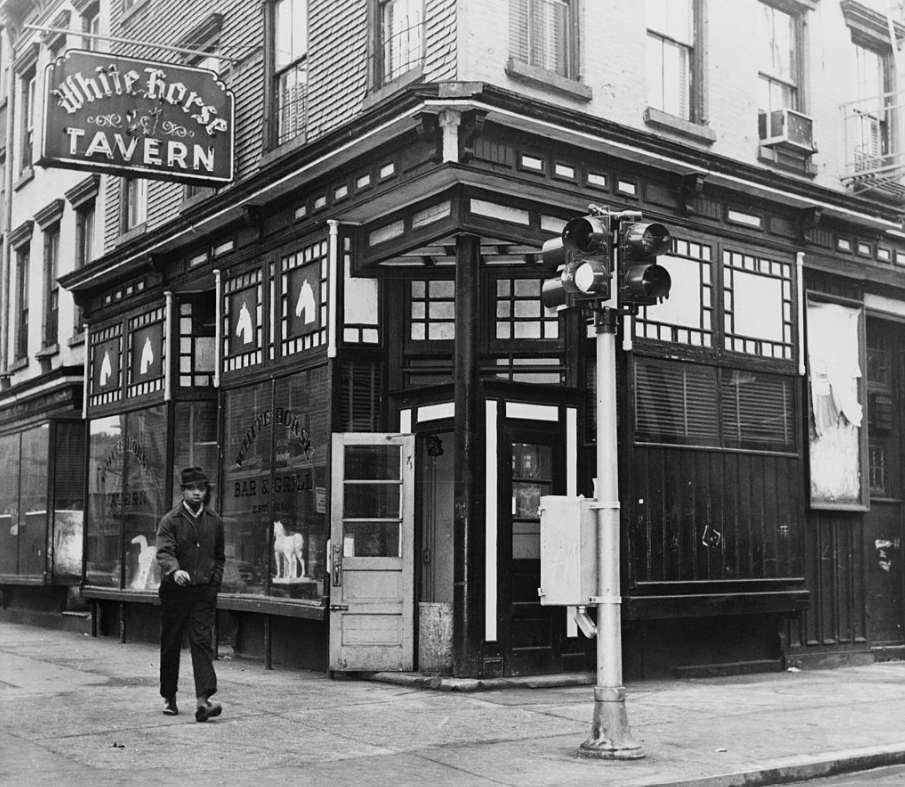

Dylan Thomas, ubriaco come sempre, affranto perché l’impossibile rimaneva tale e la vita non gli bastava, si lasciò ricadere sul letto e permise al dottor Feltenstein di iniettargli l’ultima dose di morfina. Era giovanissimo ma il meglio era già passato. Morire, in fin dei conti, non era appuntamento così inatteso e in anticipo. Il novecento era stato uno scoglio lastricato di buone intenzioni ad arginare l’oceano del conformismo romantico del secolo precedente. C’era qualcosa nelle figure di Picasso, nelle musiche di Schoenberg e di Stravinsky, nelle teorie di Jung e nei romanzi di Joyce che liberava finalmente l’uomo. Non serviva essere dentro ad un sistema, non importava la “posizione”, quel che contava era l’azione, la libertà ed il coraggio. Dylan era poeta, scrittore e drammaturgo ma soprattutto era Dylan, individuo unico perché irripetibile. Non lo siamo forse tutti? Lui però ne aveva piena coscienza e metteva in pratica la sua unicità inabissandosi nei meandri del suo intimo, scandagliando l’io fino ad uscirne sconvolto e irrimediabilmente in necessità di un qualche narcotico. Sentire troppo è fatale. Anche quando “la morte non avrà più dominio”.

Ha fatto tutto e di tutto Dylan Thomas e ovviamente ha anche non fatto un sacco di cose. Perché nessun programma prestabilito lo vedeva consenziente e tanto meno una corrente, un impegno, una fredda agenda da rispettare. Era come gli eroi del decadentismo che facevano della loro vita stessa un’opera d’arte, ma quella posa dandy, a lui, era totalmente estranea. Era più un beatnik, quando ancora i beat di Kerouac non esistevano, era più un poeta folk quando ancora il suo discepolo Bob Zimmerman (chissà come mai, in arte Dylan) doveva imparare a suonare una chitarra. Eppure poco si parla di Dylan Thomas e quando se ne parla, si parla più di lui che della sua opera. Che invece è clamorosa.

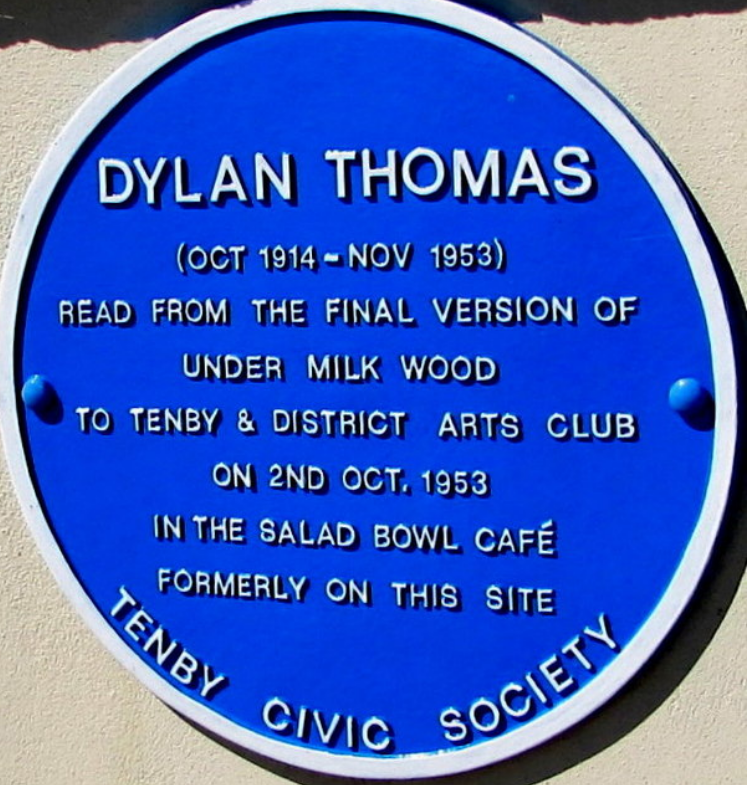

“Under the milk wood” è un radiodramma che è capolavoro di narrazione, di messa in scena sonora, di mèta teatro della parola, che solo la BBC poteva capire negli anni ‘50 dall’alto della sua ormai pluri-decennale esperienza anche con format bizzarri ma mai davvero così geniali ed originali. Nel ‘55 fu mandato in onda anche in Italia, quando Dylan era già a bersi whisky in paradiso, e fu una produzione imponente con un’ottantina di attori tra cui Ubaldo Lay e Gastone Moschin. Il titolo divenne “All’ombra del bosco di latte” ma è giusto e rispettoso chiamarlo solo e sempre “Under the milk wood” e magari leggerlo in lingua originale, così come scritto dal gallese Thomas.

E qui arriviamo ad oggi. Perché “Milk Wood” (che bontà loro han tenuto col titolo vero) ha senso oggi e perché questo progetto è un omaggio straordinario sia a Dylan Thomas che al Veneto? Andiamo con ordine. Il progetto Milk Wood, sostenuto dalla Regione del Veneto e dai Comuni di Cortina d’Ampezzo, Vicenza e Vittorio Veneto, e realizzato da Arteven – Circuito Multidisciplinare del Veneto con la collaborazione del 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico, della Fondazione Teatro Comunale di Vicenza, di CortinAteatro e dell’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene UNESCO, intende celebrare alcuni luoghi simbolo del nostro territorio, ognuno con la sua natura, con la sua bellezza e le sue peculiarità: Vittorio Veneto, un gioiello incastonato nelle preziose colline del Prosecco; Vicenza, dove la magnificenza dell’architettura palladiana si intreccia in un fluire continuo con la vita cittadina, e infine Cortina d’Ampezzo, la perla delle Dolomiti. I luoghi dell’originale narrazione poetica saranno l’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo, Vicenza, con performance in Basilica Palladiana, Palazzo Thiene e nel Giardino del Teatro Olimpico, e Vittorio Veneto, con tappe sul Lungofiume Meschio, il cortile di Palazzo Minucci, l’Oratorio dei Battuti e Palazzo Grani. Un grande sforzo collettivo quindi a cui vanno fatti sinceri complimenti, in particolare a Giancarlo Marinelli, non solo per il fatto che dell’opera è regista, ma perché la visione ed il ruolo di quello che dovrebbe essere un direttore artistico esce potente in progetti come questo.

Una regione che diventa palcoscenico geografico, fisico e simbolico. Che entra nel silenzio con cui l’opera inizia, in una notte senza stelle e senza luna, così nera da far spavento, mentre i bambini e i pensionati, il postino, l’oste, l’ubriacone, l’impresario delle pompe funebri, la prostituta dormono un sonno pesante. Quella gente siamo noi, quella terra è la nostra. Il territorio tra i più visitati al mondo, che ha vette altissime e pianure distese, mari e laghi, biodiversità come pochi altri luoghi in Europa e al mondo. E le persone. “Gente che lavora” si dice sempre, ma di questa storia siamo anche stanchi. Eccoli, i veneti, proto calvinisti che a testa bassa lavorano anche la domenica quando escono da messa al mattino presto. Ma invece no. Raccontiamo altro. Noi veneti siamo stati naviganti, poeti e avventurieri. Siamo Marco Polo e Giacomo Casanova, Mario Rigoni Stern e Tintoretto, Andrea Palladio e Luigi Meneghello. Ritrovare l’essenza di noi stessi attraverso l’arte e calarla nel paesaggio, stenderla su tutta la regione, è idea vincente perché viscerale, che ripristina un rapporto con la “patria veneta” come la chiamava Goffredo Parise, basato sulla creatività e su un altro aspetto, che nel capolavoro di Thomas è fondamentale: l’ascolto. Capitan Gatto, il narratore, è cieco, e invita gli ascoltatori a immergersi in questo strano paese, a entrare nelle case e nelle camere, come se i muri fossero trasparenti. L’insistenza sulla cecità, tipico espediente radiofonico, spinge l’ascoltatore ad allestire nella propria mente un palcoscenico, dove prendono vita decine di personaggi, che compaiono e scompaiono con le loro voci, come i sogni o i fantasmi. Benvenuti a Milk Wood, benvenuti a casa vostra.

E tu, padre mio, là sulla triste altura maledicimi,

benedicimi, ora, con le tue lacrime furiose, te ne prego.

Non andartene docile in quella buona notte.

Infuriati, infuriati contro il morire della luce.

IL PROGRAMMA

Cortina d’Ampezzo, sabato 17 settembre 2022

Inizio ore 19.00 e ore 21.30

Primo intervento di Sebastiano Somma

Secondo intervento di Giorgio Marchesi

Terzo intervento di Jane Alexander

Lo spettacolo sarà itinerante all’interno dell’Alexander Girardi Hall.

Ingresso libero, prenotazione consigliata su www.eventbrite.it

—————————

Vicenza, giovedì 6 ottobre 2022

Inizio ore 19.00 e ore 20.00

Primo intervento di Emilio Solfrizzi – Basilica Palladiana

Secondo intervento di Giorgio Marchesi -Palazzo Thiene

Terzo intervento di Jane Alexander – Giardino del Teatro Olimpico

Biglietti su www.tcvi.it fino ad esaurimento posti

—————————————-

Vittorio Veneto, sabato 22 ottobre 2022

Inizio ore 18.15 e ore 20.00

Introduzione di Edoardo Fainello – Palazzo Minucci

Primo intervento di Francesca Valtorta e Giulia Pelliciari – Lungofiume Meschio

Secondo intervento di Anna Galiena – Oratorio dei Battuti

Terzo intervento di Jane Alexander – piazza di fronte a Palazzo Grani

Ingresso libero, prenotazione consigliata su www.eventbrite.it

Per maggiori informazioni

www.myarteven.it

www.tcvi.it

www.turismovittorioveneto.it

www.cortinateatro.it

www.collineconeglianovaldobbiadene.it