Non importa il mio nome, sono nato in una quasi isola, precisamente a Mombasa, da padre africano e madre vicentina. Ho quasi quarant’anni e sono alto un metro e 86, ho i capelli neri e gli occhi marroni di giorno e verdi quando sono particolarmente felice e innamorato. Ho vissuto la mia infanzia in Kenya, mia madre faceva l’entomologa e mio padre il musicista. Sono cresciuto in mezzo ad insetti incredibili e ho respirato tutta la magnifica immanenza dell’Africa. Nel 1993, stanchi della bassa macelleria di Nyayo, io e la mia famiglia ci siamo stabiliti in Veneto.

Due anni dopo, in una fredda mattina d’inverno il ghiaccio di un piccolo fiume – nei pressi della mia casa nell’hinterland di Vicenza – si ruppe proprio mentre slittavo sopra la sua superficie. Le acque gelide mi strinsero nella loro morsa e fu in quel momento che ebbi la visione di Ganesha. La mano di Italo mi tirò fuori giusto in tempo prima che l’ipotermia mi uccidesse. L’incidente mi fece perdere gran parte dei miei ricordi ma mi fece trovare un alleato. Il topolino del signore degli ostacoli non mi ha mai lasciato e cammina ancora al mio fianco. Attualmente vivo tra l’ovest e l’est del nord Italia. Conosco tutti i punti e i modi per collegarsi in rete via wireless, abusivamente o meno, nel raggio di 500 chilometri. Di lavoro faccio il suonatore di anime e il manipolatore di realtà e sto scrivendo un libro che parla di nani, di memoria, di amore, di insetti, di facebook e di un elaborato sistema per il controllo sociale.

Mi considero una persona ordinaria. I miei amici dicono che dovrei uscire dal mio torpore esistenziale. La tristezza mi fa inciampare sul marciapiede, sbattere addosso alla trave delle scale e far sì che mi scambiano per un rifugiato kenyota solo perché, al posto delle parole, emetto suoni incomprensibili quando chiedo un caffè al bar. Certo, spiego ai miei amici che il disprezzo è solo una maschera che si scioglie sulla faccia dell’idiota e quindi si fotta il barista razzista. Hai in pugno più facilmente il nemico quando il nemico fa il muso feroce. Queste, però, sono argomentazioni che annoiano. Tutti i miei amici si girano dall’altra parte quando le tiro fuori, e preferiscono parlare del tempo o dell’ultimo lavoro di un regista che nessuno ha mai sentito. Adesso qualsiasi stronzata incomprensibile la chiamano underground. Io, da parte mia, non me la prendo mai, e piuttosto mi perdo nei meandri dei miei paesaggi immaginari, pieni di autobus e di queste magnifiche strade italiane, lasciando in sottofondo il sapore di cuoio bollito della terra africana e l’eco lontano e ovattato delle raffiche di Kalašnikov

E poi, perché dovrei prendermela? Sono miei amici e quindi hanno ragione, anche se la mia religione personale mi impedisce di ascoltare i loro consigli. L’amicizia non ha bisogno di nessun tributo, mica me li devo sposare questi fottuti pazzi. Ed è comunque vero che ho questa immensa malinconia, appena visibile ma micidiale, come le esalazioni di un bidone di benzina nel deserto, che a volte mi toglie il fiato.

Sono abituato alla solitudine. La solitudine mi piace perché mi mangia l’anima e quando nella mia schizofrenia penso di essere un angelo immacolato, non posso che provare amore per i demoni. La mia solitudine è un diavolo imperfetto e irrazionale, che mischia poesia a pettegolezzi per poi bere tutto in un sorso quel miscuglio alcolico. Io penso che la mia solitudine sia il male e per questo l’adoro. Il bene adora sempre il male, perché per il bene il male non è una cosa necessaria, al contrario, il male odia il bene perché sa che non può farne senza. C’è solo un posto nel quale io e il mio spleen andiamo d’accordo e creiamo assieme perfette geometrie, come solo potrebbe fare un architetto pignolo innamorato dell’uomo-albero. È un posto che visito spesso, nascosto in quei umidi regni vegetali delle prealpi italiane che ti sorprendono sempre con la stessa domanda: ma chi cazzo ci abita qui? Questo posto è magico. E se state ascoltando questa roba non sta a me spiegarvi cos’è la magia. Già lo sapete. Forse avete dimenticato che cos’è la magia, avete dimenticato che per guarire è meglio una macumba dello “snap” di un blister.

Comunque, il posto di cui parlo è un giardino. Non è mio. Non è un giardino della mia fantasia. Quello non ve lo consiglio: è pieno di erbacce cattive, buche e trappole per sfigati animali intelligenti; animali che sono dei patchwork di varie creature, strani esseri di natura polimorfa, spesso sensuali e pericolosi come può essere pericoloso chi ci tiene aggrappato alla sua mente più del tempo di un respiro intenso o di un orgasmo. Il giardino di cui parlo e che mi dà rifugio è nascosto da una scalinata e da un rampicante particolarmente tenace che ha creato un muro verde quasi impenetrabile, a parte quel buco verde nel quale sono caduto per caso in una delle mie sbornie notturne e pastorali nel tentativo di venire a patti con la mia malinconia.

L’alcool sparì al mio risveglio, il dolore no. Più arrabbiato con i meccanismi del tempo che non ferito, appena misi a fuoco quel pezzo di terra nascosto stetti per un intero minuto a contemplare l’armonia di quella radura nascosta. Un piccolo pezzetto di terra, di una quarantina di metri quadrati, pieno di centinaia di oggetti, tutti conficcati nel terreno come in un mosaico scombinato ma armonico nella sua follia. La sella di una moto, il calcio di una pistola, una cornice rotta con tanto di foto, vari tipi di accendino e tanti altri, interminabili frammenti del mondo esterno. Il pulsare della mia testa non mi permise di restare lì più di tanto ma mi promisi di tornare al più presto. E così feci, così faccio periodicamente da diversi anni. Non ho idea di quale mente abbia concepito quel mausoleo. E non mi importa saperlo, anche se la cosa mi incuriosisce da sempre. Il fatto è che le vibrazioni di quella terra molle e zeppa di oggetti periodicamente mi chiamano. Ed io devo rispondere. Anche oggi sono qui, ancora una volta. Seduto su una vecchia sedia arrugginita a guardare quei pezzi di fantasmi di plastica e ferro conficcati nel terreno molle. Tra una coppia di sposi in cera, di quelle che un tempo andavano sopra alle torte nuziali – lei grassoccia e lui senza testa – e un incomprensibile oggetto domestico di plastica gialla e dura, c’è il tasto di un piano.

Un tasto rotto, perché questo è il giardino degli oggetti spezzati. Estraggo il tasto dal terreno e penso al mio amico Italo. Italo suonava il piano, ma solo quando stava da solo. Non gli piaceva la presenza degli umani, credo avesse una paura incontrollabile di disturbare la musica, di rompere la ragnatela che la musica, e non lui, stava tessendo. Lui considerava la musica come una protoforma antica, un’entità malvagia, un’ al-jinn che evocava ogni volta come uno sciamano in trance o uno stregone dagli occhi bianchi. Io avevo dieci anni, lui un paio di più. Era un bambino calmo e sorridente, io un piccolo teppista triste e violento. Quando andavo a trovarlo, passando per il negozio di parrucchiera di sua madre, mi fermavo sulle scale a sentire quella musica che non aveva niente di scolastico. La musica urlava e soffriva ma allo stesso tempo rideva febbricitante. Era una musica che modulava il dolore toccando i nervi più scoperti delle paure e dei desideri. Sapevo che non voleva che lo vedessi suonare, quindi aspettavo finisse, seduto sul freddo marmo delle scale.

Quel maledetto pomeriggio avevo appena fatto a botte con un pallone gonfiato, gli avevo spaccato il labbro inferiore per una stupida lite sul campo di pallone e lui, in risposta, mi aveva ridotto il naso a una prugna. I ragazzini si esprimono sempre al meglio delle loro possibilità. Dovevo assolutamente confidare la mia piccola avventura da gangster in miniatura ad Italo, rompendo il muro impenetrabile della sua solitudine e della sua musica. Sgattaiolai sotto gli occhi di sua madre, nascondendo il mio naso tumefatto e svicolando quelle vecchie sciroccate dal casco per la permanente, intente a dibattere sui sottili fili che reggono il mondo. Il gossip nei negozi di parrucchiera un tempo era il motore propulsore del mondo.

Mi precipitai su per le scale quasi non toccando i gradini. La musica che proveniva da dietro la porta chiusa era più spasmodica che mai. Aprii lo stesso. Italo era una maschera di sudore. E non fu lui a guardarmi e ad urlare. Lui era in trance, mentre l’essere trasparente seduto al suo fianco, al pianoforte, spalancò la bocca e mi urlò contro, senza un suono, tutta la rabbia di un mondo che non conoscevo.

Scappai. E qualcuno mi fermò molte ore dopo, per strada. Un ragazzino con il naso tumefatto che stava correndo senza sentire nessun dolore. La paura è l’anestetico più potente e anche l’unico che ti accompagna il cuore fino alla porta dei tuoi limiti. In seguito mi curarono in ospedale e mia madre mi vietò di uscire, una volta guarito, per un bel po’. La famiglia del ragazzo che mi ruppe il naso cercò inutilmente di spillare dei soldi a mio padre con la scusa dei danni al labbro del figlio.

Rividi Italo solo dopo quattro lunghissime settimane. Ma non parlammo di quello che successe. L’episodio finì direttamente nello sgabuzzino dei segreti che ogni amico condivide, in quella parte del non espresso che è sempre quella più chiara tra due persone. Non ne parlammo più, nemmeno nelle lunghe ore passate in camera sua a parlare e a guardare fuori dalla finestra. Entrambi non avevamo il coraggio di guardare il pianoforte. Un telo azzurro adesso lo copriva. Da quando la malattia lo aveva indebolito Italo aveva smesso di suonare. Poi un giorno sua madre, in lacrime, mi disse che la leucemia se l’era portato in qualche luogo lontano. Le chiesi di poter vedere la sua stanza. Una goccia di sudore freddo mi corse giù per la schiena. Il pianoforte non aveva più il telo e sembrava guardarmi con aria quasi soddisfatta. Non vidi quell’essere impalpabile ma non ho mai smesso di pensare che quel demone arrabbiato per il suo segreto svelato, quel pomeriggio, sia stato la causa della morte di Italo. Incontrare la morte da bambini non è niente di speciale, capita spesso, ed è sicuramente meno terribile di quando la grande mietitrice rompe la monotonia dei riti che gli adulti usano per non affondare definitivamente nella noia. In ogni caso, la maggior parte delle volte, almeno in occidente, la dimensione che si vive in presenza della morte è quella del silenzio, al contrario di altri luoghi. In altri luoghi capita invece che il sordo dolore viaggi più lento delle pallottole e non faccia in tempo a infrangere la barriera del suono. In altri luoghi l’assenza di chi era vivo fino a pochi istanti prima è misurata dai riflessi del cervello e dalla potenza delle gambe.

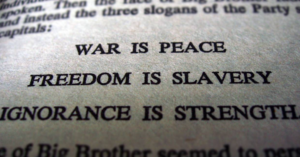

Una stanza vuota che qualcuno ha spolverato, un letto rifatto e il sole che trafigge la tenda e rileva le impronte dei ricordi sono invece il privilegio di chi piange i morti nel primo mondo. Ma che concezione abbiamo tutti noi, privilegiati e dannati, della morte? Non essendo una cosa che appartiene alla nostra sfera di esperienza individuale, possiamo dire che esiste solo perché vediamo gli altri morire, non perché ne abbiamo memoria empirica. Con la morte gli esperimenti di Ebbinghaus valgono come una banconota del Monopoli. Diciamo che la morte è crudele perché ci ruba gli affetti; possiamo descriverne l’orrore quando tocchiamo con mano le conseguenze, ma non possiamo sapere niente in quanto esperienza intima. La morte non ha un intimo e noi non abbiamo gli strumenti per farne una cronaca precisa, nonostante i numerosi libri sulla “luce in fondo al tunnel”. Allora della morte abbiamo una anamnesi che non deriva dall’altro. L’altro è solo il suggerimento per raggiungere una verità atavica.

Indugio sull’idea che quando se ne va qualcuno che amiamo non è mai lui a morire, siamo sempre noi. E poi, come da copione, infilo nella terra umida il tasto rotto. Lo guardo, mentre mi allontano dal giardino. Guardo quel fiore bianco che non potrà mai sbocciare e penso al trucco della vita: troppo lenta per germogliare, troppo veloce per appassire.